Nel III sec. a.C., Roma, dopo aver sottomesso le città dell'Etruria meridionale, rivolse il suo interesse verso l'Etruria settentrionale stipulando alleanze con i singoli centri urbani. Pisa, in particolare, costituiva un'importante base navale per le operazioni romane nel bacino settentrionale del Tirreno e, ben presto, i Romani intuirono anche le possibilità strategiche del porto naturale alla foce del fiume Magra.

L'acquisizione del pieno controllo del territorio e dei suoi approdi rese inevitabile lo scontro con le locali popolazioni liguri, conclusosi verso la metà del II sec. a.C., dopo le deduzioni della colonia latina di Lucca (180 a.C.) e della colonia romana di Luni (177 a.C.).

La fondazione dei due centri urbani segnò infatti un punto di svolta nella storia dell'estrema Etruria nord-occidentale, avviandone una rapida e completa romanizzazione. Elemento fondamentale fu certamente la rete di grandi strade consolari che collegarono la regione direttamente a Roma e l'aprirono verso l'Italia settentrionale. I territori delle due città vennero inoltre completamente riorganizzati, bonificati e suddivisi tra i nuovi coloni. Le popolazioni locali, gli Etruschi e quei Liguri che, dopo le ultime resistenze, sedate definitivamente nel 154 a.C., avevano accettato il nuovo ordine, furono assorbite nella nuova compagine sociale.

Nel corso dell'età repubblicana, le due colonie conobbero una progressiva crescita economica connessa allo sviluppo dell'agricoltura e, per Luni, alle vivaci attività portuali e allo sfruttamento intensivo del marmo apuano.

Con la fine della guerra sociale (89 a.C.), anche Lucca e Pisa acquisirono la piena cittadinanza romana divenendo municipia e, nel 55 a.C., Lucca, ancora inserita nella Gallia Cisalpina, fu sede del celebre incontro tra i triumviri Cesare, Pompeo e Crasso. Al termine delle guerre civili, Lucca, Pisa e probabilmente anche Luni, furono oggetto di deduzioni coloniali con nuove assegnazioni di terre a veterani degli eserciti triumvirali o augustei.

L'età imperiale fu per tutta la regione un periodo di particolare benessere, evidente nella generale monumentalizzazione dei centri urbani e nella fioritura di consistenti attività imprenditoriali e artigianali.

Segni di crisi e di trasformazione si avvertono a partire dalla media età imperiale, soprattutto nelle campagne, che vedono il progressivo abbandono dell'insediamento rurale sparso, in favore di una concentrazione delle attività produttive gestite da pochi impianti di dimensioni più cospicue.

Lucca, più distante dai traffici commerciali marittimi, risulta maggiormente coinvolta nella crisi del II e III secolo d.C., evidente dalla scomparsa delle attestazioni relative ai ceti mercantili, dal degrado del tessuto urbano e dal completo abbandono di molti insediamenti rurali.

Details:

Con la colonizzazione romana, l'interesse economico prevalente è rivolto allo sfruttamento agricolo. Così, mentre le residue popolazioni liguri perpetuano la tradizionale economia silvo-pastorale, sui rilievi collinari che orlano la costa versiliese (La Cappella) o ai margini della Piana di Lucca e nella Media Valle del Serchio (Marlia; Ponte a Moriano), gli impianti agricoli romani occupano le aree pianeggianti riorganizzate dalla centuriazione (Chiarone; Fossa Nera; Acquarella; Montiscendi; Cafaggio; Pieve di S. Giovanni e S. Felicita).

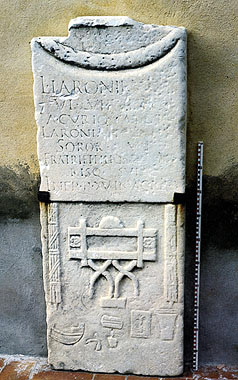

Le numerose fattorie romane sono generalmente realizzate con tecniche edilizie molto semplici, secondo la tradizione locale: muri con zoccolo di pietre e alzato in argilla cruda, copertura di tegole e coppi e pavimentazioni rustiche, in semplice terra battuta o, talvolta, in cocciopesto o laterizi. L'insediamento agricolo, sparso nel territorio, è riflesso anche dalle piccole aree sepolcrali che solitamente affiancavano le fattorie o i modesti agglomerati rurali (Pievecchia; Montiscendi; Cafaggio; Pieve di S. Giovanni e S. Felicita; Marlia).

Accanto alle colture cerealicole di base, si svilupparono precocemente anche produzioni specializzate di vino ed olio, documentate rispettivamente dagli impianti di Fossa Nera, nella piana lucchese, e dell'Acquarella in Versilia. In età imperiale erano peraltro rinomati, come ci ricorda Plinio, il vino di Luni e l'uva di Pisa.

Se nell'interno l'agricoltura pare rivolta principalmente al consumo locale, nell'area costiera, e soprattutto nel territorio pisano, lo sviluppo di manifatture di anfore da trasporto documenta l'esistenza di una produzione vinicola destinata anche al commercio marittimo.

Con la romanizzazione fu certamente incentivato anche lo sfruttamento delle cave di pietra e del legname, richiesti rispettivamente dalle attività edilizie delle nuove città, che vedono la progressiva realizzazione di notevoli edifici monumentali e ricche residenze private, e dai cantieri navali dei due importanti porti di Pisa e Luni. Ben presto ovviamente, si svilupparono anche tutte quelle attività artigianali destinate al fabbisogno dei nuovi coloni, come quelle di vasellame di uso comune, ceramica a vernice nera, terrecotte architettoniche e laterizi.

Grandi attività manifatturiere e imprenditoriali ebbero un particolare impulso a partire dalla prima età imperiale, prime tra tutte quelle legate all'estrazione e commercializzazione del marmo apuano, incentrate su Luni, o alla produzione di vasellame da mensa in terra sigillata italica delle officine pisane.

I grandi porti di Luni e Pisa, affiancati da un'attiva rete di approdi marittimi e fluviali, consentirono fino all'età tardoantica, sia l'intensa commercializzazione dei prodotti e delle risorse locali verso mercati di dimensione mediterranea, sia l'arrivo consistente di merci da tutto il bacino del Mediterraneo.

Il livello economico raggiunto dalle famiglie che gestivano le risorse del territorio è ben esemplificato dalla ricca residenza dei Venulei a Massaciuccoli, tipica "villa d'ozio" situata in uno dei tratti più suggestivi del litorale versiliese.

In epoca romana, la Toscana nord-occidentale fu attraversata da una rete di strade, sia a grande percorrenza che di collegamento interno.

Il litorale era interessato dalla viabilità che si snodava lungo la costa tirrenica da Roma verso la Liguria e, attraverso passi appenninici, verso la Cisalpina: il Portus Lunae era raggiunto, forse, già dall'Aurelia Nova, nel 200 a.C., certamente dall'Aemilia, realizzata tra il 115 e il 109 a.C..

Nell'interno, il centro di Lucca costituì un importante nodo viario: probabilmente già dall'età tardo repubblicana, una strada consolare, detta Cassia o Clodia, lo collegava da un lato ad Arezzo e di qui a Roma, dall'altro alla viabilità costiera (Circo Massimo Massaciuccoli). Verso nord, attraverso la valle del Serchio, dove ancora si conservano alcuni toponimi viari (Sesto di Moriano, Valdottavo, Diecimo), si snodava la via Luca – Parmam. Altre strade permettevano ancora di raggiungere la costa: verso Pisa, aggirando i Monti Pisani, e verso Luni, attraverso la Val Freddana.

Il paesaggio dell'Etruria nord-occidentale fu profondamente modificato anche dalla centuriazione, il sistema di divisione agraria funzionale alle assegnazioni di terra ai nuovi coloni. La divisione del territorio, in maglie regolari (centurie) definite da assi ortogonali (cardini e decumani), veniva infatti concretamente realizzata con un reticolo di canali di bonifica e di strade che riorganizzavano la viabilità interna. All'interno delle maglie centuriali, preferibilmente in prossimità delle strade, erano situati gli impianti agricoli.

A Lucca, tracce della centuriazione del II sec. a.C. si conservano principalmente a sud e ad est della città, dove sono riconoscibili centurie quadrate di 710 m di lato (20 actus in misure romane). La città romana di Lucca è ben inserita nel reticolo centuriale e presenta lo stesso orientamento, quasi coincidente con i punti cardinali. Nella piana di Bientina, presso Orentano, è stato inoltre indagato un asse stradale antico, coincidente con un decumano centuriale e fornito di un ponte in legno per l'attraversamento di uno dei rami dell'Auser.

A Luni, in prossimità della città, sono state osservati alcuni allineamenti riferibili ad una possibile centuriazione a maglie rettangolari, con orientamento identico a quello del centro urbano. Nella fascia costiera pertinente alla colonia, probabilmente fino all'antico corso del fiume Versilia, l'assetto attuale del territorio conserva invece tracce evidenti (strade, canali, confini) di una centuriazione a maglie canoniche di 710 m di lato, con assi orientati secondo l'andamento della linea di costa. Rimane ancora incerto se questa divisione sia stata realizzata al momento della fondazione urbana del 177 a.C., o in occasione di una possibile seconda deduzione coloniale negli ultimi decenni del I sec. a.C. Certamente a questo periodo risale la centuriazione del territorio di Pisa, che presenta lo stesso orientamento e modulo di quella lunense.